Case50ラグ作りの工場を訪ねて。

AREKOREのオリジナルラグを作って頂いている堺市の工場を見学してきました。今回は、ラグが作られていく光景を工程ごとに見学するという貴重な体験ができました。こんな風に作られていくのか!と目からウロコの一日でした。早速、ご紹介していきたいと思います。

ラグ作りは、織り工程、バッキング、シャーリング、裏面の折り返し作業の4つの工程で基本できています。工程を順番に見ていきましょう。

<ラグ作りの4工程>

― 織り工程 所要時間 3~4時間

フックガンという特殊な道具を使ってデザインを描いた布地に糸を打ち込んでいきます。「バババババッ!」という音がするので機関銃を撃っているような感じの印象。場所によって糸の色を変えながら隙間ができないように糸を打ち込んでいきます。職人の方に何年ぐらいやられているのか聞いたところ「それいったら、歳わかっちゃうから言えない笑。」と言われてしまいました。長年やっているんですね、きっと。

― バッキング 所要時間 0.5時間(乾燥1晩)

織り工程が終えると縫いこんだ糸を固定するために、背面に糊(SBR)をまんべんなく塗っていきます。つけすぎても薄すぎてもダメなので、コツがいります。はみ出さないように丁寧に塗り、その上にさらに布を被せて固定し、1晩乾燥させます。

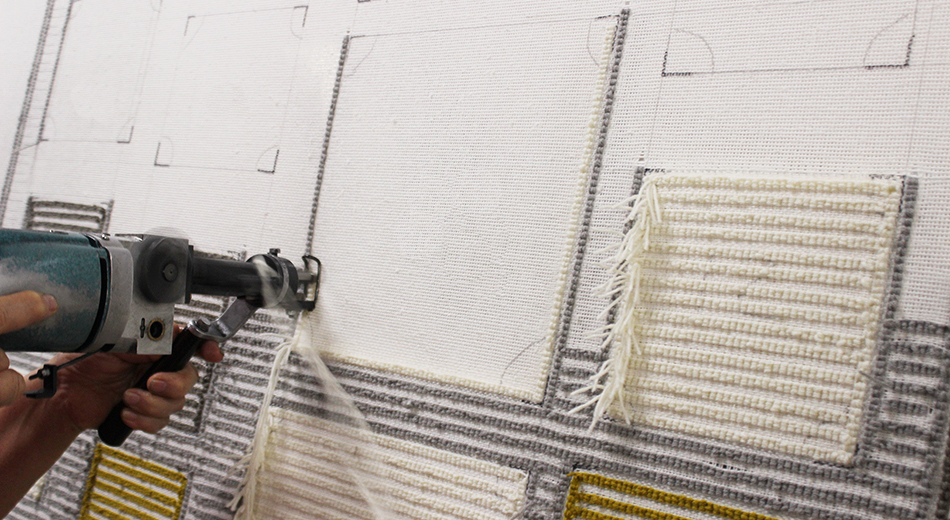

― シャーリング 所要時間20~30分

バリカンのオバケのような掃除器を搭載したカッターでラグの表面を削って平らにキレイにしていきます。削りすぎないように注意しつつ、まんべんなく作業を行います。ラグの種類や糸の素材によってカッターの設定を少しずつ変えるのだそう。感覚と経験が必要な作業のようでした。

― 裏面折り返しと掃除検品 所要時間30分

裏面の周囲を均等に折り替えし、のりを程よく付けながらアイロンで仕上げていきます。初めに折り返す幅をものさしで測る以外は手で押さえながら素早くアイロンで押さえます。最後にラグの掃除と検品をして完成。140×200cmのラグを1枚完成させるのに、乾燥の1晩を含めて約2日間掛かります。

こちらの工場では、ホテルや店舗、個人宅の大きな敷き込み絨毯など、特注の絨毯を昔から手掛けてきたそうです。変わったデザインや形も1枚から作ることができます。実例として、東京国際フォーラム会議室内の20mの半円型の絨毯を作ったことがあるそうです。社長さん曰く、20mを作るのも大変だけど、運ぶのも大変なのだとか。なるほど、作るだけじゃなく、どう納品するかも重要なんですね。また、アクリルやウールにポリエステルを巻いて風合いを変えるなどのオリジナル糸の開発にも力を入れてらっしゃいました。サンプルで見せて頂いた銀糸の入ったカーリーな糸は、他では見たことのない珍しい風合いでした。

猛暑の中、クーラーのない作業場で、どの職人さんたちも丁寧にひとつひとつ作業をしている姿に頭の下がる思いでした。そして、AREKOREオリジナルのラグが徐々にできていく光景にわくわくドキドキ。最後の工程に辿り着くころには愛着が!出来上がったラグは、ふっかふかでとても気持ち良く、素足でのってみたり、ごろごろしてみたり。大変おすすめのラグが出来上がりました。メイドインジャパンのラグを是非、お試しください!床暖房にも使えます!